Alat Pengukur Stress 29 Desember 2008

Posted by aal in Esai.9 comments

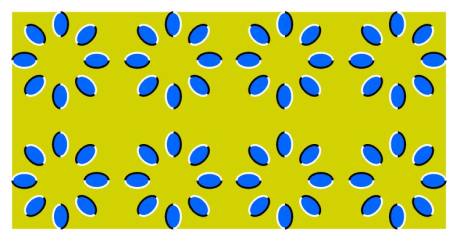

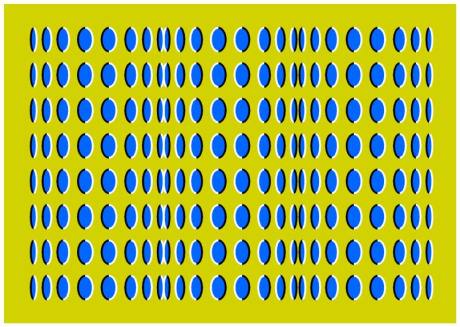

Streskah Anda?

Bila makin cepat bergeraknya, makin streslah Anda.

Seorang guru mengatakan “saya merasa gambarnya bergerak tetapi perlahan, seperti bernafas”.

Gambar-gambar ini dipergunakan untuk mengetahui level stress yang dapat ditangani seseorang. Semakin perlahan pergerakan gambarnya, semakin baik kemampuan seseorang mengatasi stress.

Seorang kriminal yang pernah di test mengatakan gambar-gambar tersebut berputar sangat cepat. Seorang usia lanjut dan anak-anak mengatakan gambarnya tidak bergerak. Gambar-gambar ini tidak ada yang animasi, semua adalah gambar statis.

Silahkan mencoba!

IP dan Menulis 13 Desember 2008

Posted by aal in Lansir.9 comments

Dilansir dari Kolom Kampus Suara Merdeka, 13 Desember 2008

Oleh Ali Usman*

Tidak semua orang bisa menulis kendati ia berprestasi dengan IPK berkepala tiga. Sebab, menulis tidak hanya mengandalkan pengetahuannya secara lisan, tapi dibutuhkan keterampilan jejarinya memegang pena atau menekan tombol keyboard komputer menyusun huruf demi huruf, merangkai kata hingga menjadi kalimat yang bisa dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Karenanya tak heran bila banyak di antara mahasiswa meski IPK-nya berkepala satu atau dua koma, tetapi ia memiliki kepiawaian menulis. Karya-karyanya banyak tersebar dan menghiasi kolom-kolom di koran atau majalah lokal maupun nasional. Cobalah simak dan perhatikan, penulis di kolom opini, esai sastra-budaya atau resensi buku, notabene banyak diisi oleh kalangan mahasiswa, meski mereka tak pernah menggunakan identitas mahasiswa.

Bahwa rendahnya nilai IPK si penulis, tentu banyak faktor yang menyebabkannya. Dia mungkin bukan karena tidak bisa menjawab soal sewaktu menghadapi ujian, tetapi lebih disebabkan karena jarang masuk sehingga tidak memenuhi absen kehadiran yang ditentukan dosen; bisa juga kerena kesibukannya di luar kampus dengan nyambi kerja, jadi aktivis (”jalanan”) mahasiswa, dan aktif pula di salah satu LSM misalnya. Atau mungkin juga karena ia merasa bisa atau paham atas materi yang disampaikan dosen di kelas sehingga ia emoh mendengar ”celoteh” para dosen itu. Baginya, mengikuti kuliah sama halnya membuang waktu saja.

Pelbagai alasan yang disebutkan di atas tentu bukan berangkat dari ruang kosong atau hanya sekadar apologi. Konon, tokoh sekaliber mantan Presiden Republik Indonesia (RI) ke-4 Abdurrahman Wahid termasuk penyandang kriteria yang ketiga itu. Gus Dur (panggilan akrabnya) sewaktu kuliah di Mesir hanya berlangsung sampai semester dua atau tiga saja. Sebab menurutnya, apa yang dipelajari di kelas pernah ia pelajari hingga ”bosan” sewaktu masih belajar di pesantren di Indonesia. Mungkin inikah juga yang melatarbelakangi kawan-kawan yang jarang kuliah? Mungkin saja.

Bagi para penulis yang ”menganut” kriteria model ini, bisa saja beragumen bahwa kegiatan menulis jelas lebih menguntungkan secara material daripada ikut kuliah yang mungkin hanya menjadi pendengar setia apa kata dosen. Bagaimana tidak, jika kita beruntung, dengan menulis dan dimuat di koran bisa diganjar dengan setumpuk uang. Dengan menulis dan dimuat setiap hari (atau paling tidak tiga kali dalam seminggu), bisa menyimpan segudang uang. Mengasyikkan bukan? Ya, setidaknya menulis dapat mengenyangkan perut, sementara kuliah malah bikin lapar.

Di satu sisi, pandangan seperti itu dapat dibenarkan dan memang merupakan salah satu ruh kejiwaan penulis yang biasa disebut dengan pragmatisme. Sedangkan di sisi lain, kita juga perlu mengenal kejiwaan penulis lain yang hanya mengedepankan idealisme. Pertarungan ’’dua godaan’’ dalam diri penulis ini pasti akan selalu terpendar dalam setiap aktivitas menulisnya.

Bagi tipe penulis kedua, dapat dikatakan bahwa kualitas tulisan lebih diutamakan daripada menulis setiap hari yang terkesan seolah dijadikan ”profesi”. Sementara honor tulisan hanyalah dijadikan ”sampingan”. Selain itu, penulis yang berjiwa idealis biasanya selalu menulis sesuai dengan bidang yang digelutinya. Kalaupun ia menulis tema tentang politik, misalnya, sementara basic keilmuannya dia filsafat, dipastikan menulis dalam perspektif filsafat politik. Lihatlah gaya tulisan Franz Magnis-Suseno, Donny Gahral Adian dan Haryatmoko, yang acapkali menulis di koran-koran nasional.

Bahkan seorang kawan saya, yang namanya sudah malang-melintang di jagad nusantara pernah berujar, ”Menulis bagi saya butuh stamina yang fit untuk menghasilkan karya yang baik dan berkualitas”. Bagaimana dengan Anda?

Tampaknya, mempertimbangkan dua kriteria dan karakter kepenulisan di atas dalam konteks mahasiswa terlalu berlebihan. Mahasiswa dapat menyenangi dalam kegiatan tulis-menulis sudah syukur. Sebab, tradisi menulis di lingkungan kampus dalam pandangan saya hanyalah segelintir orang saja.

Jika memberanikan diri untuk mempresentase, mungkin hanya 10% (itupun sangat maksimal) dari jumlah keseluruhan mahasiswa di setiap kampus.

Saat ini yang terpenting adalah bagaimana menumbuhkembangkan dan menyadarkan mahasiswa untuk menulis. Mungkin perlu dikampanyekan.

*Ali Usman, mahasiswa Filsafat program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Berkurban untuk Kemanusiaan 13 Desember 2008

Posted by aal in Lansir.1 comment so far

Dilansir oleh 12 Desember 2008

Oleh: Ali Usman*

Tanggal 8 Desember 2008 umat muslim di seluruh dunia merayakan Hari Raya Kurban atau biasa disebut juga Idul Adha. Hari bahagia ini sangat erat kaitannya dengan ibadah haji yang saat ini berlangsung di Tanah Suci. Sebab, baik perayaan kurban maupun haji, menurut doktrin agama, memiliki akar sejarah yang telah mentradisi sejak puluhan tahun silam.

Ibadah kurban merupakan napak tilas dari pengalaman keagamaan Nabi Ibrahim dan putra kinasihnya, Ismail. Karena rasa cintanya yang amat sangat kepada Tuhannya, Ibrahim berani mengambil resiko dengan mengorbankan anaknya untuk disembelih setelah mendapat titah dari-Nya lewat mimpi. Padahal, Ismail terlahir di dunia lantaran panjatan do’a Ibrahim yang dikabulkan oleh Tuhan setelah sekian lama istrinya, Siti Hajar, tak jua melahirkan.

Kendatipun kemudian Tuhan memberikan perintah lanjutan agar Ibrahim menggantikan kurban atas Ismail dengan seekor domba, langkah pengabdian Ibrahim dan Ismail itu sungguh merupakan ibadah dan pengorbanan yang syarat dengan resiko. Dengannya, kita dituntut untuk mentauladaninya dengan memberikan sepenuhnya rasa cinta kita kepada sang Khaliq, mengalahi rasa cinta kepada harta, bahkan jiwa sekalipun.

Tak heran bila al-Qur’an sendiri mengabadikan peristiwa bersejarah itu dalam penggambaran dialog yang amat dialogis dan demokratis antara seorang bapak dengan anaknya. Dikisahkan oleh al-Qur’an, ketika Ibrahim berkata kepada anaknya: “Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi dalam tidur, bahwa aku menyembelih engkau, bagaimana pendapatmu?” Ismail yang masih muda belia, menunjukkan kepasrahan serupa. “Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu: Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar” (Q.S. as-Shoffat: 102).

Itu sebabnya, penyelenggaran ibadah haji ke Tanah Suci merupakan pelembagaan tradisi keagamaan Ibrahim yang memiliki “kesakralan sejarah”. Menurut Azyumardi Azra (2001), Ka’bah dan Arafah adalah dua simbol yang turut mengaitkan Islam dengan agama monoteis sebelumnya. Ka’bah dibangun atas perintah Tuhan kepada Nabi Ibrahim yang merupakan nabi dari agama-agama monoteis (Q.S. al-Haj: 78) yang oleh banyak ahli sosiologi dan perbandingan agama sekarang disebut sebagai “western religions”, yakni agama Yahudi, Kristen, dan Islam.

Sedangkan Arafah adalah simbol dari pertemuan kembali Adam as dan Hawa setelah mereka terlempar dari surga karena tergoda bisikan iblis. Ritual-ritual utama haji bermula dan berakhir dengan thawaf mengelilingi Ka’bah sebanyak tujuh kali. Di antara thawaf-thawaf itu para jama’ah haji wajib melakukan wuquf (diam) di Arafah pada tanggal 9 sampai terbit fajar tanggal 10 bulan haji.

Wuquf di Arafah yang telah dilakukan oleh para jama’ah haji kita, dengan demikian sebenarnya merupakan simbolisasi dari penyatuan kembali nenek moyang manusia dan keturunannya di bawah naungan bukit kasih sayang (jabal rahmah). Secara teologis, jika paham dan mengerti tentang pemikiran tersebut, ini juga merupakan simbol dari “pluralisme agama”—yang saat ini banyak diingkari oleh sebagian kalangan.

Penjelasan di atas lebih menekankan pada aspek vertikal, hubungan antar seorang hamba dengan Tuhannya (hablu min Allah). Lalu bagaimana dengan aspek horizontal (hablu min an-nas), yang merupakan penyeimbang dari konsekuensi agama yang diturunkan dari langit?

Tafsir sosial kurban

Tafsir sosial kurban

Sebagimana jamak diketahui, perintah untuk menunaikan ibadah haji merupkan kewajiban bagi setiap muslim yang benar-benar mampu (Q.S. Ali Imran: 97). Maksud mampu tentu harus dipahami secara luas, yaitu mampu secara ekonomis, mampu secara pengetahuan (tentang tata cara pelaksanaannya), dan mampu secara fisikli—melakukan perjalanan ke Mekkah. Sehingga dengan begitu, ziarah atau perjalanan keagamaan (pilgrimage) mereka tidaklah sia-sia dan mendapat pahala yang setimpal dari Sang Pemberi Pahala.

Pemaknaan tentang ibadah haji dan kurban jangan dipahami secara sempit dan tekstual belaka. Abdul Munir Mulkhan (2007), berpendapat bahwa penafsiran baku yang membuat wilayah ketuhanan semakin sempit dengan mudah dapat dilihat dari perilaku manusia dalam ritual haji. Hal ini berkaitan dengan titik-titik spesifik yang diyakini sebagai tempat Tuhan, seperti Ka’bah, Multazam, Hajar Aswad, tugu tempat lontar jumrah, dan tempat-tempat suci lainnya.

Padahal mestinya, firman Tuhan perlu ditafsir ulang dengan pendekatan kemanusiaan, seperti pendapat ulama “pascamodernis” Aljazair, Malik bin Nabi, yang menyatakan bahwa kebenaran tafsir firman Tuhan diukur dari manfaat praktis dan fungsionalnya bagi penyelesaian problem kemanusiaan, seperti kemiskinan dalam arti luas.

Menurut Munir, selama ini, aksi-aksi kemanusiaan dari ajaran agama seperti zakat harta, fitrah, dan kurban lebih bersifat fisikal dan cenderung beredar dalam kelompok internal agamanya secara eksklusif. Akibatnya, ibadah berdimensi sosial ini kurang menyentuh akar kemanusiaan, makna substansial, dan fungsional ajaran itu sendiri.

Karena itu, ibadah kurban yang merupakan mata rantai dari ibadah haji, berasal dari kata dasar qurban, yang secara harfiah berarti mendekatkan diri kepada Tuhan. Bentuk peribadatan ini tentu saja tidak bisa menafikan peran sosial atau orang lain. Ia bukan semata-mata ibadah individual si pelaku kurban kepada Tuhan, tetapi juga terdapat unsur kepentingannya bagi si pelaku dan lebih luas lagi bagi sesama manusia.

Artinya, seorang muslim hanya dapat dikatakan dekat kepada Tuhan jika senantiasa dekat dengan sesamanya yang berkekurangan dalam hidup. Jika seorang muslim memiliki kenikmatan, dia membagikan kenikmatan itu kepada orang lain, terutama yang berkekurangan.

Seekor hewan kurban hanyalah representasi dari keharusan berkurban yang lebih besar dari yang kita miliki bagi kepentingan orang banyak yang membutuhkan, sebagai wujud kecintaan kepada tuhan yang teraktualisasikan dalam kecintaan terhadap sesama umat manusia (Nashir, 1997).

Dengan semangat ibadah kurban, seyogiyanya dapat menggerakkan dan mengembangkan kesadaran sosial setiap orang yang memiliki aset ekonomi dan kekuasaan berlebihan untuk melakukan pemerataan sosial ekonomi yang lahir dari kesadaran internal (moral). Dari kesadaran moral dan sosial yang demikian diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi proses pembangunan keadilan sosial dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Jika sekiranya masih ada seorang muslim yang kaya dan berkuasa membiarkan ketimpangan sosial ekonomi berlangsung, sedangkan rakyat kebanyakan masih hidup dalam kekurangan dan banyak terugikan oleh sistem yang kini berkembang, maka tak ada salahnya bila meninjau ulang kembali “kualitas” ibadah-ibadah ritual keagamaanya. Termasuk ketika menunaikan ibadah kurban di hari Adha yang sarat pesan spiritual dan sosial ini. Semoga!

*penulis adalah pemerhati sosil-keagamaan, tinggal di Yogyakarta