Efektivitas Kurikulum Antikorupsi 19 Juni 2012

Posted by aal in Esai, Lansir.4 comments

Dilansir dari Media Indonesia, 18 Juni 2012

~Ali Usman*

KPK dan Kemendikbud melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) pendidikan antikorupsi di Gedung Kemendikbud, Jakarta, Jumat (9/3/2012). Pendidikan antikorupsi akan diberlakukan mulai tahun ajaran baru 2012-2013. Kerjasama tersebut meliputi pendidikan antikorupsi, penelitian dan pengembangan, pertukaran data dan informasi, laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), program pengendalian gratifikasi (PPG), pengaduan masyarakat dan pengawasan, penertiban barang milik negara, dan program pencegahan tindak pidana korupsi lainnya.

Hal tersebut tentu merupakan suatu gebrakan dan terobosan baru yang dimotori oleh lembaga pendidikan untuk ikut serta memberikan injeksi kesadaran kepada masyarakat kalau korupsi merupakan penyakit kronis bangsa yang harus segera diobati, atau bahkan diamputasi. Hanya saja, dalam konteks Indonesia, muncul pertanyaan, mengapa Kemendikbud mesti bekerjasama dengan KPK untuk sekadar mengimplementasikan kurikulum antikorupsi?

Jika tujuan utama Kemendikbud menjalin kerjasama dengan KPK hanya untuk memperoleh akses sebagaimana isi MoU di atas, sebenarnya terlalu sederhana dan tanpa itu pun, Kemendikbud sangat mudah memperoleh data-data terkait korupsi lewat KPK, yaitu dengan memfungsikan peran koordinasi antar lembaga pemerintah. Karena itu, yang dikhawatirkan justru cenderung politis, Kemendikbud sengaja menggandeng KPK untuk melindungi sekaligus mensterilkan lembaganya dari aroma korupsi.

Lepas dari kekhawatiran itu, tulisan ini tidak bermaksud mengacaukan niat baik Kemendikbud, tetapi sebaliknya, hendak mengapresiasi sekaligus memberikan beberapa catatan terkait dengan rencana pendidikan antikorupsi. Pertanyaanya, efektifkah pencegahan tindak korupsi “diterapi” lewat jalur pendidikan? Bagaimana pula implementasi pendidikan antikorupsi dalam sistem pendidikan nasional Indonesia?

Pendekatan preventif

Pendidikan antikorupsi bukanlah sistem atau pola pendidikan yang sepenuhnya baru, jika dilihat korelasinya dengan pendidikan karakter yang belakangan ini gencar dikampanyekan oleh Kemendikbud. Sejalan dengan pendidikan karakter, pendidikan antikorupsi juga berpijak pada kondisi moralitas bangsa yang kian terpuruk akibat korupsi yang kian membudaya.

Pendidikan antikorupsi dimaksudkan sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya korupsi. Strategi ini mempunyai dampak positif dan kelebihan daripada pendekatan represif. Hanya saja, pendekatan preventif memang tidak dapat dinikmati secara langsung, tetapi dalam jangka panjang. Sementara pendekatan represif, yang mengandalkan jalur hukum dan aparat keamanan, terlihat sangat agresif memenjarakan orang-orang bersalah, termasuk kasus korupsi.

Pendekatan represif memiliki kelemahan. Aspek hukum yang menjadi senjata andalan sesungguhnya merupakan sistem aturan terendah yang dapat dijadikan sandaran dalam berprilaku, karena manusia secara kodrati memiliki hati nurani dan kemampuan pikir yang memdedakan antara sikap manusiawi dan hewani. Di dalam hati nurani terdapat suatu nilai universal khas manusia, disebut moral, yang tatarannya jauh lebih tinggi, lebih mulia, dan lebih mampu menyentuh ranah individual (Sofia dan Herdiansyah, 2009: 892).

Berbeda dengan pendekatan preventif, yang melihat pada perbaikan moral sehingga orang akan sadar bahwa korupsi merupakan perilaku tidak terpuji yang harus dihindari. Dengan adanya degradasi moral yang menjadi faktor terjadinya korupsi, menyebabkan pendekatan preventif berperan strategis, tanpanya korupsi bisa benar-benar menjadi bagian dari seluruh sendi kehidupan. Upaya preventif akan mempunyai jangkauan yang lebih luas dengan efek jangka panjang menuju lingkungan yang bebas korupsi.

Karena itu, nilai-nilai moral sebagai salah satu unsur penting pembentuk nilai-nilai luhur kehidupan selayaknya menjadi inti dari pembentukan karakter bangsa yang secara psikologis merupakan bagian dari kompetensi yang berada pada domain afektif, kognitif, dan psikomotorik. Dari karakter tersebut akan membentuk suatu pribadi yang memiliki kepribadian antikorupsi.

Pendidikan yang berisi nilai-nilai moral merupakan salah satu unsur dalam kurikulum pendidikan antikorupsi. Proses internalisasi nilai-nilai antikorupsi ini dalam sistem pembelajaran harus memperhatikan beberapa hal berikut: (1) pengertian atau pemahaman terhadap karakter antikorupsi; (2) perasaan antikorupsi; (3) tindakan antikorupsi; dan (4) internalisasi nilai-nilai (keimanan, etika, dan moral) (Budiningisih, 2004: 34).

Oleh sebab itu, salah satu “pekerjaan rumah” sistem dan lembaga pendidikan di Indonesia saat ini adalah mengembalikan pendidikan pada fungsinya sebagai pembentuk karakter bangsa yang tidak hanya bertugas sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, pengembangan keilmuan, penguasaan life skill dan teknologi, tetapi juga sebagai wahana internalisasi nilai-nilai luhur dan ideal bagi masyarakat.

Indepedensi kurikulum

Sebagai bentuk keseriusan dalam memerangi korupsi lewat jalur pendidikan, pemerintah berencana bakal mengintegrasikan bahan-bahan materi antikorupsi ke dalam kurikulum yang relevan atau kurikulum yang serumpun dengan semangat antikorupsi. Strategi “penyisipan” muatan nilai antikorupsi ini memang sangatlah baik, namun menurut saya, tetap kurang efektif, sebab sejauh ini, walau tanpa kebijakan baru dari Kemendikbud, pendidikan antikorupsi sebenarnya telah diterapkan. Misalnya ketika mata pelajaran/kuliah Pendidikan Pancasila, yang di dalamnya terdapat tema demokrasi, hukum, parlemen, seorang guru/dosen dapat melakukan improvisasi penjelasan dengan mencontohkan beberapa kasus korupsi di Indonesia.

Lalu apa bedanya kurikulum yang sudah berjalan itu dengan rencana baru pendidikan antikorupsi tahun 2012/2013? Di sinilah menurut saya, pemerintah perlu memberikan kebijakan yang “revolusioner”. Pendidikan antikorupsi seharusnya menjadi sebuah mata pelajaran/kuliah independen, terutama bagi perguruan tinggi. Hal ini bisa terjadi jika didukung dan diinisiasi langsung oleh Dirjen Pendidikan di Kemendikbud maupun Kementerian Agama (Kemenag) yang menghimbau—bahkan kalau perlu mewajibkan—kepada semua lembaga pendidikan agar memasukkan kurikulum pendidikan antikorupsi dalam matapelajaran/kuliah. Dengan cara ini, lembaga pendidikan yang ada di Indonesia dimungkinkan akan meresponsnya secara positif, apalagi sudah terdapat wewenang otonomisasi sekolah/kampus.

Di Indonesia hanya Universitas Paramadina yang menjadikan matakuliah “pendidikan antikorupsi” sebagai matakuliah wajib yang harus diambil oleh setiap mahasiswa. Sementara di negara lain, terdapat matakuliah “Corruption and Anti-Corruption” di Asia Pasific School of Economic and Government (APSEG), New South Wales Australia; “Basic of Resistence to Corruption” di Kazakhstan; dan “Corruption in Developing Country” di Georgetown university, USA.

Mengapa pendidikan antikorupsi model integrasi ke dalam kurikulum yang serumpun itu lebih banyak diadopsi oleh sekolah maupun perguruan tinggi di Indonesia? Di luar komitmen yang tidak diragukan lagi terhadap pendidikan antikorupsi, tampaknya pilihan lebih banyak pada pertimbangan praktis. Menyisipkan materi antikorupsi ke dalam satu-dua sesi adalah mudah, namun model integrasi demikian cenderung kurang memiliki ruang bebas bagi penanaman nilai-nilai antikorupsi kepada siswa, kecuali dilakukan penguatan melalui program-program informal di sekolah (Sofia dan Herdiansyah, 2009: 924-925).

Berbeda dengan pendidikan antikorupsi model independen, yang merupakan langkah taktis dan berani. Mengapa? Karena perlu upaya besar bagi sekolah untuk mempersiapkan secara matang seluruh perangkat komplet bagi pelaksanaan suatu mata pelajaran, mulai dari silabus, materi, referensi, metode pembelajaran, sumber daya manusia (pengajar), serta ragam aktivitas siswa bagi pelajaran pendidikan antikorupsi selama satu semester.

Di luar pertimbangan praktis tersebut, terdapat kemungkinan adanya pertimbangan beban moral: berani mengajarkan materi antikorupsi, apalagi sebagai sesuai sebuah mata pelajaran independen, sama artinya dengan secara tidak langsung berani menyatakan lembaga pendidikan terkait sudah bersih dari praktik-praktik korupsi. Padahal, fakta membuktikan demikian banyak dan beragamnya bentuk-bentuk korupsi di sektor pendidikan, sektor yang seharusnya menjadi garda depan negara bagi pembentukan generasi muda baru yang siap melaksanakan good and clean governance untuk membawa bangsanya menuju kesejahteraan sosial ekonomi.

Pada akhirnya, nilai-nilai antikorupsi yang telah diajarkan di kelas akan sia-sia jika tidak mampu menjadi bagian inheren dari kepribadian dan perilaku (maha)siswa yang dipraktikkan secara konsisten dan berkelanjutan dalam hidup keseharian. Karena itu, pendidikan antikorupsi akan menuju kesempurnaan jika kurikulumnya ditunjang dengan program-program ekstrakurikuler, yang menjadi ujian praktik bagi pemahaman tentang korupsi, nilai-nilai antikorupsi, serta keterampilan (skills) melawan korupsi yang telah diajarkan di kelas. Tingkat keberhasilan pelaksanaan program akan menjadi parameter efektivitas dari pembelajaran, khususnya penanaman nilai-nilai antikorup.

*Ali Usman, pemerhati pendidikan, tinggal di Yogyakarta

http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2012/06/18/index.shtml

Orang Miskin Wajib Sekolah 11 Maret 2012

Posted by aal in Esai, Lansir.2 comments

Dilansir dari Media Indonesia, 12 Maret 2012

~Ali Usman

Ungkapan Orang Miskin Dilarang Sekolah, sebagaimana juga menjadi judul buku Eko Prasetyo (2004) sedikit demi sedikit mulai pudar kebenarannya—meskipun realitas kemiskinan tetaplah menjadi hantu menakutkan. Eko mengkritik keras kesemrawutan sistem pendidikan nasional dan kesenjangan sosial, bahwa pendidikan menurutnya hanya bisa diakses oleh orang-orang kaya semata, sedangkan masyarakat miskin banyak yang tersingkir karena tak mampu membayar ongkos mahal biaya pendidikan.

Dari kacamata ekonomi-politik global, pendapat Eko tersebut dapatlah dibenarkan tentang apa yang lazim disebut dengan kapitalisasi pendidikan atau komersialisasi pendidikan. Dalam teori ini, praktik pendidikan layaknya sebuah pasar yang di dalamnya terdapat “jual-beli” antara penyelenggara/pengelola lembaga sekolah/kampus dengan orangtua siswa/mahasiswa lewat besaran biaya pendidikannya.

Praktik komersialisasi tersebut semakin mengukuhkan liberalisasi yang digagas Alexander Rustow tahun 1930-an, yang kemudian dipopulerkan oleh dua begawan neo-liberalisme, Milton Friedman dan Frederik Van Hayek, layaknya virus yang mematikan, menjalar dalam setiap tatanan sendi kehidupan. Maka orientasi pendidikan bergeser, berpegangan pada selera masyarakat industri dan selera pasar (market society).

Artinya, liberalisasi cenderung menempatkan institusi pendidikan layaknya lembaga penghasil mesin, yang siap men-suplay pasar industri, yang mesti diukur efektivitas dan efisisensinya yang ekonomis. Henry A Giroux dalam Border Crossings: Cultural Workers and the Politics of Education (1993), menyebutnya dengan istilah “degradasi identitas”, yaitu dari institusi yang menyelenggarakan pendidikan publik menjadi pabrik kuli (Wibowo, 2008; 115).

Itu sebabnya, ketika praktik pendidikan nasional dihujani kritik tajam oleh sejumlah kalangan, karena telah menjalankan komersialisasi pendidikan, tidak ada yang menyangkal kebenarannya. Karena memang begitulah yang saat ini sedang berlangsung. Lantas, bagaimanakah respons pemerintah menyikapi persoalan ini?

Pemerintah lewat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kini gencar menggalakkan program pendidikan untuk masyarakat kurang mampu atau miskin. Di level sekolah dasar dan menengah, terdapat program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang sudah berjalan beberapa tahun belakangan ini. Sayangnya, program BOS masih menimbulkan persoalan pelik dan menyebalkan, seperti temuan korupsi massal oleh para kepala sekolah, keterlambatan penyaluran dan buruknya sistem pengawasan atas penggunaan dana BOS, tidak tepat sasaran, dan lain-lain.

Setelah itu, begitu siswa-siwi lulus dari tingkat SMU/MA atau yang sederajat dengannya, langsung disambut oleh program beasiswa Bidik Misi, yang juga secara khusus diperuntukkan bagi calon mahasiswa dari keluarga kurang mampu, yang memiliki prestasi akademik gemilang. Program ini sepintas memang layak dan patut diapresiasi, tetapi bila dicermati dengan seksama lagi-lagi terdapat beberapa persoalan krusial, baik menyangkut konsep maupun teknisnya.

Program beasiswa Bidik Misi hanya membidik kondisi ekonomi maha(siswa) kurang mampu sekaligus yang mempunyai prestasi bagus, sementara mereka yang walaupun sama-sama berasal dari keluarga kurang mampu tapi tidak mempunyai prestasi akademik, cenderung terabaikan. Pada tahap ini, bantuan pendidikan untuk masyarakat miskin tidak merata.

Ada pula alternatif lain, yaitu bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu disediakan kompetisi beasiswa on going di setiap kampus swasta maupun negeri, tetapi ini masih spekulasi. Sebab tidak ada jaminan mereka yang miskin mampu membayar biaya kuliah untuk semester satu hingga semester berikutnya sebagai persyaratan memperoleh beasiswa; dan persyaratan-persyaratan lain seperti standarisasi minimal IPK.

Mestinya ada domain lain yang dapat mengafirmasi beasiswa atau bantuan dana pendidikan bagi para pelajar dari kalangan kurang mampu, yang tidak memiliki pretasi akademik, misalnya anak tersebut dikenal jujur; sopan kepada guru, orang tua dan masyarakat; tidak memiliki catatan buruk selama sekolah; dan lain sebagainya. Bukankah sifat inilah yang disebut sebagai pendidikan karakter—sebagaimana dikampanyekan dan sekaligus dicita-citakan oleh Kemendikbud? Lalu mengapa luput dan cenderung diabaikan oleh pemerintah?

Padahal, sesuai dengan fungsinya, lembaga pendidikan (sekolah/PT) sekurang-kurangnya memiliki empat fungsi utama, yaitu (1) sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan; (2) konservasi dan pengembangan ilmu pengetahuan; (3) penguasaan life skill dan teknologi; (4) saranan pembangunan karakter (Ismail, 2006) . Fungsi pendidikan tersebut seharusnya berjalan sesuai dengan proporsi yang seimbang. Bukan saja mampu mengandalkan kemampuan pikir dan kognitif yang baik, tetapi juga memiliki jiwa dan karakter yang luhur.

Memanfaatkan beasiswa?

Namun demikian, terlepas dari kekurangan tersebut, tentu saja tetap ada banyak dampak positifnya yang bisa diperoleh, yakni semakin terbukanya akses mengenyam pendidikan bagi keluarga kurang mampu dengan memanfaatkan program beasiswa. Siswa-siswi generasi bangsa kita kini dapat menjangkau cita-citanya yang mungkin terancam terkubur.

Dengan program beasiswa untuk kalangan tidak mampu, baik di level SD, SMP/SMU dan PT, diharapkan dapat mengurangi angka putus sekolah lantaran mahalnya biaya pendidikan. Program ini jika dimanfaatkan dengan baik, sesungguhnya menjadi sarana yang sangat jitu untuk membuktikan kepada publik bahwa pelajar dari kalangan kurang mampu tidak kalah bersaing secara fair (dalam hal keilmuan) dengan mereka dari kalangan orang-orang kaya.

Kepintaran atau prestasi akademik tidaklah semata-mata dipengaruhi oleh faktor tunggal kondisi ekonomi yang serba ada atau serba cukup, tetapi yang tak kalah pentingnya adalah kesungguhan belajar untuk meraih cita-cita. Fakta telah berbicara, bahwa di negeri ini ada banyak kisah sukses pelajar yang justru berasal dari kalangan kurang mampu.

Baru-baru ini, misalnya, tersiar kabar kalau seorang siswi bernama Siti Fatimah menjuarai Olimpiade Sains Nasional bidang Astronomi tahun 2011 di Manado, Sulawesi Utara berasal dari kalangan tidak berkecukupan. Siswi kelas III SMA Negeri 1 Sampang-Madura ini harus berjalan kaki satu kilometer dari rumahnya karena tidak bisa dilalui sepeda motor. Setelah itu baru diantar pamannya ke jalan raya untuk selanjutnya naik angkutan ke sekolah . Bahkan, banyak pula media yang melansir rumah Siti yang hanya berlantai tanah, di tengah tegalan di Dusun Dualas, Pangongseyan, Sampang, Madura, Jawa Timur.

Ada pula nama lain Gusnadi Wiyoga, yang pernah tampil di acara Kick Andy. Dalam talkshow singkat itu, terungkap kalau Gusnadi adalah anak seorang tukang sol sepatu. Namun sejak duduk di bangku SD, Gusnadi memang sudah tergolong encer otaknya, terutama di bidang fisika dan matematika. Bahkan dia sudah mewakili Indonesia dalam ajang kompetisi matematika dan fisika, baik di tingkat nasional dan internasional. Gusnadi berhasil menyabet medali emas pada lomba Sains dan Mathematic di Jakarta tahun 2007. Dan pada 2009 meraih medali perak di Filipina.

Melihat fakta prestasi yang diraih oleh kalangan pelajar dari masyarakat kurang mampu tersebut, maka memang sudah sepantasnya pemerintah memberikan dukungan moral maupun material bagi mereka untuk mengenyam pendidikan. Hal ini sesuai dengan mandat UUD 1945 bahwa semua anak bangsa memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak, tanpa mempedulikan status atau kelas sosial.

Pendidikan merupakan proses di mana seseorang memperoleh pengetahuan (knowledge acquisition), mengembangkan kemampuan/keterampilan (skills developments) sikap atau mengubah sikap (attitute change). Pendidikan adalah suatu proses transformasi anak didik agar mencapai hal-hal tertentu sebagai akibat proses pendidikan yang diikutinya.

Karena itu, upaya pemerintah mengkampanyekan “wajib belajar 12 tahun”, menurut saya, kurang tepat jika dilihat dari pilihan paradigma yang sekaligus menjadi jargon himbauan untuk mengurangi angka putus sekolah, dan termasuk pula batasan tingkat belajar. Mestinya, himbauan itu langsung menyebutkan sebuah ungkapan empatik, “orang miskin wajib sekolah”. Mengapa demikian?

Pertama, berdasarkan data yang diketahui bahwa jumlah anak yang putus sekolah berasal dari keluarga tidak mampu, sehingga dengan demikian, himbauan “orang miskin wajib sekolah” sangatlah lebih tepat dan terasa mengena. Kedua, pendidikan formal sejatinya tidak perlu dibatasi oleh berapa tahun (seperti pada himbauan 12 tahun) ia minimal sekolah, tetapi harus dipacu terus setinggi mungkin. Dan itulah tugas serta tanggung jawab pemerintah yang harus diimplementasikan demi mencerdaskan generasi bangsa.

Semoga!

*Ali Usman, pemerhati pendidikan, tinggal di Yogyakarta

http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2012/03/12/index.shtml

Niat Membumikan Teologi Kasih 28 Desember 2011

Posted by aal in Esai, Lansir.add a comment

Dilansir dari Suara Merdeka, 24 Desember 2011

PESAN apakah yang bisa diambil dari setiap perayaan Natal? Menjawab dengan semua rincian detail tentu tidak akan ada habisnya. Namun salah satu pesan Natal yang sangat dekat dan populer di kalangan umat Kristiani adalah pesan cinta atau kasih. Karena kecintaan Tuhanlah, semua rahmat-Nya diberikan kepada umat manusia di muka bumi. Tuhan dan hamba, sesungguhnya ibarat sepasang kekasih; antara Sang Pecinta dan yang dicintai. Itu sebabnya ajaran Tuhan seringkali disebut pula dengan istilah teologi kasih.

Bertolak dari kerangka itulah, memahami Tuhan sebagai Terkasih dapat menimbulkan perjumpaan dan pertemuan yang sangat erat antaragama. Bahwa jika direnungkan, agama-agama dunia sesungguhnya mengajarkan cinta kasih antarsesama, dan apalagi cinta kasih kepada Sang Pencipta. Dengan demikian, pada satu titik ajaran cinta kasih, dapat mempertemukan perbedaan agama, dan pada konteks inilah, yang barangkali semua agama memiliki visi dan misi sama.

Dalam fenomenologi agama, sebagaimana terungkap oleh Rudolph Otto, disebutkan ada dua situasi pertemuan manusia dengan Tuhan-Nya. Pada situasi pertama, Tuhan tampil di hadapan manusia sebagai suatu misteri yang menggentarkan (mysterium tremendum). Pada situasi lainnya, Ia hadir sebagai misteri yang memesonakan (mysterium fascinans).

Biasanya, para ahli, seperti Van der Leuw, melihat Islam (dan juga agama Yahudi) mewakili situasi yang pertama. Secara hampir refleks, para ahli seperti ini pun me-reserve situasi yang kedua —yang didominasi cinta— untuk kekristenan. Namun, para ahli mengenai aspek esoterisme Islam (spiritualitas Islam atau tasawuf) yang lebih belakangan, seperti diwakili dengan baik oleh Annemarie Schimmel, melihat Islam sebagai tak kurang-kurang mempromosikan orientasi cinta dalam hubungan antara manusia dan Tuhannya.

Teologi kasih mengandaikan adanya kedamaian, kerukunan, dan dialog aktif intensif. Setiap perbedaan dalam banyak hal, tidak semestinya diselesaikan dengan cara-cara yang tidak mencerminkan adanya rasa cinta kasih itu, seperti lewat kekerasan, teror, dan pembunuhan. Semangat inilah yang tercermin dalam Hari Natal, dan sudah seharusnya mampu diinternalisasi tidak hanya oleh umat Kristiani tapi juga oleh penganut semua agama.

Mempertuhankan Tuhan

Teologi kasih sunguh mengandung nilai-nilai universal dan mulia. Ia berwujud dalam dua hal secara bersamaan. Pertama; bila ajaran cinta kasih telah melekat dalam hati dan menjadi pandangan hidup, ia akan melahirkan sosok pribadi yang berjiwa ilahiah karena dalam dirinya terpancar unsur ketuhanan. Kedua; ajaran cinta kasih tidak mengajarkan pada kekerasan atau anarkisme, sebagaimana yang saat sekarang banyak terjadi di pelbagai belahan dunia dengan mengatasnamakan agama.

Karena itu, sudah saatnya kita menjadi penganut agama yang mengedepankan kedewasaan dalam beragama. Sebab sikap dewasalah menurut YB Mangunwijaya (1999), yang mengajak agar kita meninggalkan sikap kekanak-kanakan yang menimbulkan persengketaan tetek-bengek dalam segi agama seperti anak rebutan kerupuk. Seolah-olah permasalahan dasar orang beriman adalah cuma bagaimana menyerang agama lain, mengkecapkan agama sendiri sambil memancing anggota sebanyak-banyaknya dan marah kalau ada anggota menyeberang.

Itu semua, menurut Romo Mangun (panggilan akrab YB Mangunwijaya), pada dasarnya bersumber dari kekeliruan fatal: mempertuhankan agamanya sendiri, tidak mempertuhankan Tuhan Yang Sebenarnya, dan membuat citra Tuhan menurut seleranya sendiri, tetapi lupa tentang Tuhan Yang Sebenarnya, yang tidak mungkin terjangkau oleh pikiran, imajinasi, dan perumusan manusia.

Tuhan bukan untuk dikonseptualisasikan melalui akal sehingga memudarkan kadar kecintaan-Nya kepada manusia. Menurut para sufi, Tuhan dapat dicintai dan dirasakan dengan hati (qalb), yang itu akan melahirkan kehidupan yang damai dan penuh keindahan sebagai manifestasi dari diri-Nya. Atas nama pluralisme dan kebhinnekaan, saya mengucapkan Selamat Hari Natal kepada umat Kristiani yang saat ini sedang menenggelamkan diri dalam permenungan kasih-Nya. Semoga keimanan itu makin meneguhkan perdamaian antarsesama pemeluk agama. (10)

— Ali Usman, alumnus Magister Agama dan Filsafat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/12/24/171168/Niat-Membumikan-Teologi-Kasih

Haji Sekali Seumur Hidup 28 Oktober 2011

Posted by aal in Esai, Lansir.3 comments

Dilansir dari SOLOPOS, 28 Oktober 2011

~Ali Usman*

Indonesia dengan penduduk lebih dari 240 juta orang dan sebagian besar beragama Islam, dari tahun ke tahun mendapat kuota cukup besar untuk calon jemaah haji, dibanding negara-negara lainnya di dunia. Tahun ini misalnya, Indonesia mendapat tambahan kuota haji 10.000 orang dari Pemerintah Arab Saudi, sehingga total jumlah calon jemaah mencapai 221 ribu orang. Namun kenyataannya jumlah tersebut masih saja sangat kurang. Itu dibuktikan makin banyaknya calon haji yang masuk dalam antrean daftar tunggu (waiting list).

Jumlah peminat untuk melaksanakan ibadah haji tahun demi tahun makin meningkat. Bahkan di beberapa daerah, antrean makin panjang, baru bisa bertolak ke Tanah Suci dua atau tiga tahun ke depan. Kondisi itu tentunya harus mendapat perhatian serius, perlu dicarikan solusi yang tepat. Karena itu kita bisa maklum bila negera melalui Departemen Agama (berinisiatif) memberlakukan aturan tegas pelaksanaan ibadah haji, hanya sekali seumur hidup.

Memang, ketika kita melihat dari konteks ibadah an sich ada yang janggal dari kebijakan Departemen Agama ini karena urusan ibadah yang bersifat vertikal tidak bisa dicampuri oleh siapa pun. Tetapi, karena ibadah ini melibatkan berbagai aspek, mulai sistem transportasi, pelayanan, kuota yang ditetapkan oleh Arab Saudi, negara dalam hal ini Departemen Agama tidak bisa diam.

Dalam hal ini, negara tampaknya memang harus ikut campur dalam mengurusi persoalan haji agar sistem penyelenggaraan haji bisa berjalan baik. Ketika sistem ini bisa berjalan dengan baik, citra Indonesia juga menjadi baik, karena jamaah kita yang berada di Arab Saudi tidak mempermalukan bangsanya di tengah-tengah jamaah dari bangsa lain.

Haji dan status sosial

Makin panjangnya antrean calon haji setiap tahunnya dapat kita artikan kemampuan ekonomi banyak orang di negeri ini meningkat, di samping keimanan mungkin juga membaik. Di sisi lain, kita juga tak bisa menutup mata setiap musim haji tetap saja ada orang yang pernah menunaikan ibadah haji kembali masuk dalam kuota, entah itu untuk kedua kalinya atau bisa juga yang kesekian kalinya. Padahal kita tahu, wajib menunaikan haji itu hanya satu kali, selebihnya sunnah (anjuran).

Kenyataannya, memang tak sedikit orang (kaya) yang menjadikan ibadah haji sebagai ukuran keberhasilan. Ibadah haji lebih mereka tujukan untuk mengangkat status di tengah masyarakat, sehingga memilih untuk menunaikan ibadah haji berkali-kali. Rasanya kritik yang dilontarkan tokoh besar Islam atau Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali dalam magnum opus-nya, Ihya’ Ulumuddin, patut menjadi renungan, sehingga kita benar-benar mengerti apa sebenarnya tujuan berhaji. Bukan hanya sekadar melepaskan kewajiban.

Imam Al-Ghazali dalam karyanya itu menyebutkan, tidak sedikit orang yang berangkat menunaikan rukun Islam kelima tanpa lebih dulu membersihkan jiwa dan hati. Akibat tak mengerti aspek-aspek ibadah haji yang berdimensi psikis maupun etis, setelah berada di Tanah Suci mereka bahkan tak mampu menjaga diri dari perbuatan dosa, meski sekadar untuk tidak mencela.

Untuk yang melaksanakan haji berkali-kali, apa yang dipaparkan oleh Al-Ghazali bahkan sangat relevan dengan kondisi bangsa Indonesia saat ini. Di tengah masih banyaknya rakyat miskin, di saat masih banyak orang-orang kesulitan mencari sesuap nasi bagi dia dan anggota keluarganya, masih ada saja orang kaya tidak peduli.

Tidak sedikit orang-orang berada lebih memilih menunaikan ibadah haji untuk kesekian kalinya ketimbang memberikan sedekah atau bantuan kepada orang-orang yang miskin papa yang ada di sekitarnya. Mereka lebih memilih menjalankan haji sunnah berkali-kali, dengan sasaran mengangkat gengsi.

Aspek keadilan

Kita harus melihat pembatasan ibadah haji hanya sekali dalam seumur hidup bagi setiap warga muslim, lebih difokuskan pada aspek keadilan. Bagaimana negara mengatur rakyatnya yang beragama muslim bisa mendapatkan jatah yang sama untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Adalah tidak adil, ketika para jamaah haji hanya berisikan daftar orang-orang kaya yang pada dasarnya sudah pernah, bahkan sudah menjalani ibadah lebih dari dua kali.

Bagaimana dengan orang-orang biasa yang dengan tekunnya menabung untuk mengumpulkan biaya sampai mencukupi, ketika pada waktunya, ternyata harus berebut kuota dengan mereka yang sudah beberapa kali naik haji. Di sinilah pentingnya fungsi Departemen Agama membuat keadilan. Kita bisa mengerti bahwa kebijakan ini berat, tetapi harus dijalankan agar ada pemerataan, sekaligus mendidik bangsa Indonesia tidak terjerat dalam perilaku kesombongan karena merasa sudah beberapa kali bisa menjalankan ibadah haji.

Toh, masih ada solusi bagi mereka yang ingin tetap bisa menjalankan ibadah vertikal bisa dilakukan melalui ibadah umroh yang bisa dijalankan kapan pun, karena pelaksanaannya tidak terikat waktu. Memang, kebijakan pembatasan ibadah haji ini tidak hanya bersinggungan dengan orang-orang kaya yang berhasrat bisa menjalankan ibadah setiap tahunnya, tetapi juga akan berbenturan dengan para biro haji yang dikelola swasta.

Dengan pembatasan ini, secara otomatis bisnis mereka akan cenderung stagnan karena menggantungkan jatah kuota yang sudah dipatok oleh Departemen Agama. Tetapi apakah Departemen Agama harus takut dengan para pengelola biro haji swasta? Kalau konteksnya Departemen Agama benar-benar komitmen memperbaiki sistem pengelolaan haji, mengapa harus takut!

Mudah-mudahan ketentuan haji sekali seumur hidup tidak saja membuka jalan atau memberikan tempat bagi orang-orang yang akan menunaikan rukun Islam kelima itu untuk pertama kalinya, tetapi juga bisa membuka hati para orang berkecukupan untuk bersedekah, ketimbang naik haji berulang kali karena gengsi.

*Ali Usman, aktivis muda NU, alumnus Magister Agama dan Filsafat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Teror dan Krisis Otoimunisasi 15 September 2011

Posted by aal in Esai, Lansir.add a comment

Dilansir dari Suara Merdeka, 12 Septemberi 2011

~Ali Usman*

BANYAK kalangan menyesalkan tragedi 11 September 2001, yang merusak citra Islam, mengingat hal itu makin melegitimasi pendapat kontroversial Samuel Huntington tentang benturan peradaban-peradaban (the clash of civilizations), yang dilontarkannya sejak 1990-an. Sejak itu, Amerika Serikat lewat Presiden George W Bush memburu apa yang dianggapnya sebagai teroris(me). Relasi Islam dan Barat kian berjarak. Termasuk pula menjelaskan Islam kepada dunia dewasa ini sungguh amatlah berat dan problematik.

Bagaimana menjelaskan problem pelik itu? John L Esposito, pernah menerangkan secara empatik persoalan ini dalam karya teranyarnya, The Future of Islam (2010). Esposito yang oleh The Wall Street Journal dipercaya sebagai salah seorang penafsir Islam yang paling berotoritas di Amerika, seolah hendak menginstruksikan kepada dunia, bahwa stereotip-stereotip negatif yang dilabelkan pada Islam tidaklah selalu benar.

Andai sekelompok Yahudi atau Kristen bertanggung jawab atas pengeboman gedung WTC, hanya sedikit orang yang akan mengaitkannya dengan keyakinan Yahudi atau Kristen. Pembunuhan PM Israel Yitzak Rabin oleh seorang fundamentalis Yahudi tidak lantas dikaitkan dengan sesuatu di dalam agama Yahudi. Karena itu, memahami Islam haruslah disadari bahwa ia tidaklah satu wajah, tapi multiwajah. Islam yang ditampilkan oleh kelompok ekstremis, radikal, jihadis, yang berhaluan keras, hanyalah secuil panorama dari kelompok-kelompok Islam yang ada.

Terorisme, sesungguhnya terkait dengan apa yang diungkap Jacqus Derrida, filsuf Prancis —sebagaimana dideskripsikan oleh Sindhunata (2007)— sebagai simpton dan krisis otoimunitas (autoimmunisierung). Dengan istilah tersebut, Derrida hendak menerangkan suatu proses, bagaimana masyarakat sebagai organisme menghancurkan mekanisme pertahanan dirinya sendiri. Organisme itu sesungguhnya telah mempunyai imunitas. Kinerjanya, organisme melakukan imunisasi terhadap imunitasnya. Tidakkah itu justru menghancurkan imunitas itu sendiri?

Balas Dendam

Derrida menerangkan, proses otoimunisasi masyarakat itu terjadi dalam tiga tahap. Pertama; tahap Perang Dingin. Perang atau kekerasan ini tidak terjadi di darat atau di udara tapi di kepala manusia. Peristiwa 11 September kiranya bisa dilihat sebagai kelanjutan dari Perang Dingin itu. Otoimunisasi tahap kedua lebih dahsyat dari tahap pertama. Pada Perang Dingin, jelas ada dua blok berseteru.

Sekarang menyebar sarana-sarana kekerasan, mulai senjata nuklir sampai senjata biologi. Bahkan kelompok tak bernama pun bisa merakit bom. Ancaman kekerasan tidak lagi datang dari negara.

Akibatnya, setelah terjadi serangan 11 September itu, masyarakat dicekam kengerian bahwa teror sewaktu-waktu bisa datang. Otoimunisasi ketiga adalah lanjutan dari kedua tahap sebelumnya. Di sinilah orang masuk dalam lingkaran setan kekerasan, teror, dan represi. Atas nama melawan terorisme, semua kekerasan bisa dilakukan. Pelaku teror juga boleh melakukan kekerasan, juga atas nama teror, karena hanya dengan cara ini mereka bisa melawan teror yang didasarkan pada diri mereka. Jadilah proses balas dendam dan kekerasan yang berkepanjangan.

Terorisme dapat diatasi jika masing-masing di antara kita dengan penuh kesadaran, kompak mengusirnya. Sebab, kata Arundhati Roy melalui Power Politics, terorisme merupakan gejala, bukan penyakit. Terorisme hidup tanpa memiliki tanah kelahiran di lokasi geografis tertentu. Jaringan teroris berperilaku seperti perusahaan multinasional. Saat persoalan menggejolak di negara tertentu, mereka segera angkat kaki ke negara lain yang memberikan kesepakatan ”bisnis” yang lebih menguntungkan (Andalas, 2010).

Di sinilah, benar apa yang diungkap John Horgan dalam The Psychology of Terrorism (2005), tentang drama peristiwa teror bom. Menurutnya, drama peristiwa dapat sedemikian dahsyat sehingga kita berubah dari penonton menjadi pelibat aktif. Dia mengingatkan kita agar jangan berhenti pada drama tragedi. Kita perlu beranjak dari drama tragedi ke uraian sistematis untuk memahami terorisme, sekaligus mengatasinya. (10)

— Ali Usman, peneliti pada Laboratorium Filsafat Fakultas Ushuludin, Studi Agama, dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/09/12/158873/Teror-dan-Krisis-Otoimunisasi

Filsafat Puisi 15 Juli 2011

Posted by aal in Esai, Lansir.3 comments

Dilansir dari Radar Surabaya, 10 Juli 2011

Oleh: Ali Usman*

Bukannya tanpa alasan mencantumkan judul tulisan di atas, yang mungkin oleh sebagian kalangan dianggap “mengada-ada”, provokatif, atau mungkin terkesan sedang melakukan “kegenitan bahasa”. Sepintas memang agak bertolakbelakang antara dua proposisi yang berbeda, yaitu “filsafat” dan “puisi”. Tetapi, bila kita lacak secara geneologis persinggungan antara dua proposisi itu, terdapat nilai atau makna yang saling berkelindan. Melampauai dalam dua mata uang; kedua-duanya memiliki kesamaan sekaligus perbedaan, tapi sebenarnya sama.

Mudji Sutrisno dalam Oase Estetis (2006) berpendapat, bahwa keduanya sama-sama bermuara pada pengalaman menghayati kehidupan ini. Bedanya terletak pada nuansa. Filsafat memaparkan pengalaman penghayatan kehidupan lewat bantuan pertanyaan dasariah, radikal dengan mengaitkan secara eksplisit pada pertanyaan mengenai siapa manusia, apa artinya hidup ini, ke mana arahnya, bagaimana pandangan si manusia sebagai pelaku sejarah hidup terhadap dunianya, jagatnya.

Lalu bila ia menghayati hidup bersama sesamanya, apa tujuan dan arti hidup bersama sesamanya? Sedangkan sastra (puisi) memaparkan pengalaman itu secara langsung, konkrit, tanpa membuatnya menjadi sistematis. Bahasanya pun diungkapkan secara langsung, lancar mengalir memaparkan kehidupan yang ada. Bahasa ini amat jelas terkait dengan kegiatan menciptakan karya sastra atau katakanlah puisi. Artinya, karena sastra mau membahasakan pengalaman hidup, maka ciri bahasanya pun lebih merupakan bahasa ujaran, yaitu memaparkan dengan bercerita dan berkisah lewat kata.

Karena itu, bila titik tolak keduanya adalah sama, yaitu realitas, lalu yang membuat keduanya berbeda adalah metodologi pengolahannya. Bagaimana itu? Sastra, secara metodologis, merupakan ziarah penjelajahan seluruh realitas di mana manusia berada, hidup dan bergulat di dalamnya (di mana manusia bereksistensi di dalamnya). Sedangkan filsafat, secara metodologis, muncul sebagai refleksi atas pengalaman manusia dalam berada, berksistensi itu di dalam realitas hidup yang sudah dirinci, dipilah-pilah menurut alur rasionalitas dan logika lewat akal budi.

Dengan demikian, landasan “filsafat puisi” bila ditilik dari pertautan secara metodologis menemukan pijakan epsitemologi yang jelas. Keduanya tak dapat dipisahkan dan akan selalu “bergandeng tangan”—meminjam istilah Mudji Sutrisno. Bangunan epistemologi ini boleh dibilang sebagai romantika antara filsafat dan sastra. Tetapi di sisi lain, istilah “filsafat puisi” sebenarnya juga hendak mengkritik dengan daya yang menghujam perkembangan filsafat an sich sebagai salah satu pilar dalam kebudayaan.

Kritik itu diprovokasi oleh Richard Rorty dalam esainya Philosophy as a Kind of Writings melontarkan statement mengejutkan ketika mengomentari perkembangan filsafat mutaakhir. Bahwa menurutnya, era filsafat dan epistemologi yang serius membicarakan (dan mencari) kebenaran sebagai “cerita-cerita besar” sudah selesai. Yang kita perlukan saat ini adalah “cerita-cerita kecil”, seperti novel dan puisi, yang tak lagi menawarkan kebenaran, tapi hal-hal yang menarik, yang menggembirakan hidup. Maka kalaupun saat ini masih ada wacana filsafat, menurut Rorty, hendaknya itu kita perlakukan sebagai genre sastra, sebagai puisi belaka.

Pernyataan Rorty ini jelas menyentakkan publik. Tidak hanya bagi pemerhati yang memang bergelut dalam dunia filsafat, tetapi para filsuf dunia beserta sastrawannya pun sempat mengrenyitkan dahi dan “kebakaran jenggot”. Kita dapat membenarkan pernyataan itu dengan menengok fakta bahwa memang filsafat saat ini berbentuk serpihan-serpihan yang menyebar di pelbagai bidang keilmuan seperti sosiologi, antropologi, juga dalam puisi maupun sastra.

Untuk menguatkan argumen ini, ditandai dengan datangnya dua aliran besar yang “menggempur” habis filsafat sebagai grand naration. Pertama, gempuran dari arah postmodernisme. Pelopornya adalah Jean Francois Lyotard dalam bukunya The Postmodern Condition: A Report on Knowledge, yang dalam bahasa Inggris terbit pada tahun 1984 dan sejak itu menjadi locus classicus untuk diskusi-diskusi tentang postmodernisme di bidang filsafat. Pemikiran Lyotard umumnya berkisar tentang posisi pengetahuan di abad ilmiah kita, khususnya tentang cara ilmu dilegitimasikan melalui, yang disebutnya, narasi besar, seperti kebebasan, kemajuan, emansipasi kaum proletar, dan lain sebagainya.

Artinya, narasi-narasi yang selama ini berfungsi sebagai metanarasi antara lain, dialektika roh Hegel, hermeneutika, pertumbuhan ekonomi, dan emansipasi proletar. Dua modus metanarasi dalam menjalankan fungsi legitimasinya antara lain modus spekulasi dan modus emansipasi. Narasi spekulasi (speculative narrative) menekankan bahwa pengetahuan dihasilkan demi pengetahuan (objektif), sedang narasi emansipasi (narrative of emancipation) menekankan bahwa pengetahuan menghasilkan emansipasi masyarakat dari irasionalitas ke rasionalitas (proyek aufklarung).

Kedua, gempuran dari arah postrukturalisme. Salah satu tokoh yang paling menonjol dan memiliki daya kritik menukik dan “pedas” terhadap filsafat Barat adalah Jacques Derrida melalui teori kontroversianya, yaitu dekonstruksi. Di tangan Derrida-lah, filsafat Barat telah dicincang di tiang gantungan. Tradisi filsafat Barat dalam pandangan Derrida, bersifat phonosentrisme, di mana ucapan dianggap sumber kebenaran dan autentisitas, sumber kehadiran diri, hidup, sedang oposisinya, yaitu tulisan, dianggap mati, distortif, dan sekadar emanasi sekundernya.

Akhirnya, dapat kita katakan bahwa saat ini, untuk mengetahui dan memahami apa itu filsafat—yang oleh sebagain kalangan dianggap disiplin ilmu yang amat rumit—telah menjelma ke dalam serpihan-serpihan sastra, ada dalam puisi. Di dalamnya mengandung makna hidup yang senantiasa terpendar sebagaimana yang menjadi salah satu cita-cita filsafat. Maka tak perlu sungkan lagi bila kita menyebut filsafat adalah sebentuk puisi, dan puisi sendiri adalah filsafat. Inilah yang kita namai sebagai “filsafat puisi”.

*Ali Usman, pecinta filsafat, tinggal di Yogyakarta

Menaklukkan Media *Resensi Buku* 9 Juli 2011

Posted by aal in Esai.3 comments

Sebagai kolektor dan pembaca buku, tentu, saya sangat senang mendapat kiriman buku gratis dari penerbit. Tapi maaf, walau ada beberapa—untuk tidak mengatakan banyak—koleksi buku-buku baru, tidak semua saya resensi, dan apalagi, saya kirim ke media cetak.

Alasannya hanya satu. Saya memilih dan memilah, tema-tema menarik yang sekiranya cocok dipublikasikan di media. Kalau buku itu misalnya berjudul “Bahaya Kanker Payudara”, apa kata dunia, seandainya saya resensikan, dan dikirim ke media. Ini berarti, pilihan tema buku menjadi hal penting dalam meresensi buku untuk dimuat di media cetak.

Orang boleh bilang, mungkin itu hanyalah idealisme nisbi. Tapi saya ingin membuat brand, yang dalam ilmu ekonomi bisnis, dapat mempengaruhi pangsa pasar penjualan produk. Sebab, disadari atau tidak, peresensi jika dilihat dari kacamata ekonomi, sesungguhnya bayangan alias kepanjangan tangan dari bagian promosi (marketing) sebuah penerbit buku.

Dengan posisi itu, baik marketing ‘asli’ dari penerbit, maupun marketing ‘bayangan’ para peresensi, berkolaborasi saling menguntungkan, walau kadang tidak seimbang. Bagian marketing penerbit buku mendapatkan gaji rutin bulanan, sementara marketing peresensi buku hanya berapa coba? Ya, tahu sendirilah, hehee. Itu pun kalau dimuat.

Karenannya, kalau ada penerbit yang ‘tidak menghargai’ kerja riil peresensi buku, seperti tidak memberikan honorarium, dan bahkan ada yang tidak memberikan hadiah buku, sungguh kata Bang Haji Roma: ‘t e r l a l u’. Buat penerbit yang menganut aliran ini, saya langsung pasang stempel: boikot! Haram hukumnya meresensi buku milik penerbit yang tidak kooperatif terhadap peresensi buku.

Meresensi buku memang tidak semata-mata sekadar ingin memperoleh materi, sebab dengan membaca buku, dan meresensikannya itu merupakan aktivitas tak terbeli, yang belum tentu marketing atau bos penerbit bersangkutan mampu melakukannya. Namun peresensi juga manusia. Tapi ia bukanlah buruh. Ia layak ‘disantuni’: hadiah buku, dan lebih keren lagi kalau plus uang lelah. Dengan ini, puaslah hati peresensi: buku, pengetahuan, dan sebakul nasi.

Kembali lagi ke brand. Dalam bahasa lain, brand mungkin dapat disebut spesialisasi tema. Saya lebih menyukai tema buku-buku sosial (pendidikan, politik, agama, dan ekonomi), yang dikemas dalam ragam bentuk, baik ilmiah-teoritis maupun dalam narasi novel. Bagaimana dengan Anda?

Perihal kontinuitas meresensi buku di media. Saya lebih memilih jarang menulis, tapi sekali menulis langsung dimuat, daripada sering menulis resensi buku untuk semua genre, yang kadang tak jua dimuat-muat. Ini prinsip saya. Tidak untuk diikuti.

***

Faktor utama pemuatan buku yang kita resensi, menurut saya, ada pada kualitas tulisan. Tidak peduli ia peresensi pemula atau peresensi ‘jadi-jadian’, bila resensi bukunya benar-benar bagus, saya yakin seyakin-yakinnya berpeluang besar untuk dimuat.

Dari sanalah, jikalau ada yang dimuat lantaran ia kenal dengan redakturnya, tetap itu bermula dari usaha keras ketika ia sebelumnya telah sering mengirimkan resensi secara periodik. Itulah pentingnya proses. Sangat jarang dijumpai peresensi yang mendapat ‘kepercayaan’ dari redaktur secara instan.

Mereka, para redaktur umumnya mengamati terlebih dahulu kualitas tulisan yang dikirim ke media bersangkutan, atau bisa lewat media lain yang pernah memuat tulisan resensi buku kita. Kalau kesan pertama sudah membuat jatuh cinta redaktur kepada tulisan kita, selanjutnya bisa bergandengan tangan.

Memang tidak ada parameter yang baku untuk menilai bagus tidaknya kualitas tulisan. Yang bisa menilai justru masing-masing di antara kita. Namun tetap timbul problem, apa yang kita anggap bagus, terkadang tidak demikian menurut redakturnya. Di sinilah, kita butuh selain menjaga kualitas prima tulisan, juga perlu membuat tulisan yang memikat hati redaktur.

Menjaga stamina kualitas tulisan dapat ditempuh dengan memerhatikan prinsip-prinsip meresensi buku, yang tidak sekadar merangkum atau mendeskripsikan isi bukunya, tapi juga memberikan penilaian (menempatkan isi buku dalam spektrum wacana yang berkembang), kritik, membandingkan dengan buku-buku lain, dan sebagainya. Sebab itulah tugas peresensi, yang kadang sering kita abai mengaca diri. Kita adalah peresensi, bukan perangkum buku.

Sementara tulisan memikat dapat dilakukan dengan memilih diksi bahasa yang baik, lihai bermain-main dengan bahasa (bahasa sensualnya: menunjukkan goyangan pinggul pena), dan termasuk pula berusaha mengurangi kesalahan ketik—walau ini remeh-temeh tapi tetaplah penting diperhatikan.

Meresensi buku untuk media bagi saya sama halnya dengan menulis sepucuk surat cinta kepada kekasih. Saya akan menggodanya dengan bahasa-bahasa romantis, agar ia semakin terpesona dan tidak berpindah ke lain hati. Jadi anggap saja untuk memikat hati redaktur, kita perlakukan ia layaknya seorang terkasih; pacar, istri, orangtua, dan lain sebagainya. Dengan begitu, tulisan yang indah dan memikat, sangatlah disukai tidak hanya redaktur, tapi pasti juga oleh pembacanya.

***

Ini adalah prinsip-prinsip umum yang saya terapkan untuk menaklukkan media, khususnya rubrik resensi buku. Tidak hanya media nasional, seperti Kompas, Gatra, Koran Tempo, dan Jawa Pos, tapi juga berlaku untuk media lokal. Pengalaman saya ini pasti tidaklah sama dengan strategi dan taktik peresensi-peresensi lain.

Saya lebih suka mengoreksi diri, dari pada menyalahkan orang lain, apalagi mengumpat kejelekan redaktur koran. Jangan-jangan tidak dimuatnya tulisan kita itu karena memang tidak layak muat. Dan jangan dikira, resensi-resensi buku saya semua dimuat oleh media. Selain koleksi buku, saya juga mengoleksi resensi-resensi buku yang tidak dimuat.

Itu saja dulu.

Salam buku!

*Ali Usman, pembaca buku, tinggal di pinggiran Bantul-Jogja

**Disampaikan dalam acara diskusi rutin Komunitas Peresensi Jogjakarta.

Melacurkan Buku-Buku Sastra(wan) 1 Mei 2011

Posted by aal in Esai, Lansir.add a comment

Dilansir dari Radar Surabaya, 1 Mei 2011

Oleh Ali Usman*

“Karya-karya saya ibarat bayi-bayi yang lahir dan yang perkembanganya sampai dewasa mempunyai nasib masing-masing tergantung para pembaca”

(Pramoedya Ananta Toer)

Pramoedya mungkin termasuk orang beruntung, sebab hampir semua karya-karyanya laris di pasaran dan banyak diminati oleh masyarakat. Tapi bila kita tengok nasib penulis-penulis besar lainnya, ternyata tidak semua bernasib baik seperti yang dialami Pram.

Sebut saja, Sitor Situmorang. Dalam dunia kesusastraan Indonesia, siapa yang tidak kenal dengan penayair dan budayawan yang satu ini. Tapi jangan pernah Anda menanyakan bagaimana nasib buku-bukunya tatkala terlempar ke publik. Apa yang terjadi? Keterkenalan dirinya ternyata tidak mampu mendongkrak penjualan buku-bukunya.

Bagaimana tidak, mendengar penuturan J.J. Rizal, editor Komunitas Bambu, sungguh mengenaskan. “Penjualan buku kumpulan sajak terbaik Sitor Situmorang 1980-2005 jeblok di pasar”, kata Rizal. Bayangkan, sejak diterbitkan pada Januari 2006, penjualan buku seharga Rp 120 ribu tersebut hanya sekitar 75 eksemplar dari total 1.200 eksemplar yang dijual. Bahkan hal serupa juga menimpa buku antologi puisi Sitor lain yang terbit di tahun-tahun sebelumnya, yaitu Biksu Tak Berjubah, Paris La Nuit dan Lembah Kekal.

Karena itu, fenomena memprihatinkan dalam penjualan buku-buku sastra(wan) itu sangat penting kita perhatikan. Sebab, pertama, saat ini buku-buku sastra(wan) tidak hanya mengalami “seret” penjualan di pasaran, tetapi telah banyak “dilacurkan” dengan menjajahkan harga supermurah, obral, dan banting harga di pasaran. Moso buku sastra setebal 200-an halaman hanya ditebus dengan lima ribu rupiah?

Murah sih iya sebagaimana (mungkin) yang kita inginkan. Tetapi, pernahkah kita berpikir bagaimana sastrawan tersebut menyemai huruf, kata demi kata untuk menjadi kalimat yang bisa dibaca dan bermanfaat bagi pembacanya? Saya tidak bermaksud merendahkan kualitas buku-buku sastra(wan), cuma yang banyak dan sering saya temukan di emperan atau ruas-ruas jalan seperti yang terjadi di Yogyakarta, biasanya buku-buku sastra(wan) dibandingkan buku-buku lainnya yang menumpuk dan siap dilacurkan dengan harga supermurah tersebut.

Dari itu, saya hanya hendak berkata, pekerjaan menulis itu bukan perkara mudah. Mereka harus rela bergadang untuk memperoleh inspirasi, karena “katanya”, untuk menghasilkan sebuah karya yang indah butuh suasana hening di tengah malam. Bahkan teman saya, yang namanya sudah melintang ke seluruh nusantara karena melahirkan sebuah buku fenomenal, harus menunggu kondisi badan fit dalam menulis sebuah karya.

Maka disinilah pentingnya menghargai seorang penulis. Dan menjual buku dengan harga murah maupun mahal menjadi persoalan dilematis; harga mahal, jelas tidak sesuai dengan kondisi masyarakat kita, sehingga tak heran bila bermunculan (maaf) para pencuri buku. Sedangkan memilih dengan harga murah, kita dituntut untuk ikut berempati terhadap penulisnya.

Menarik apa yang diutarakan Christoper Morley (1890-1957), seorang penulis legendaris di Amerika pernah menyindir seorang yang tidak menghargai buku, dan sekaligus nasehat bagi mereka yang mencintai buku dalam kehidupan. Menurutnya, “ketika kita menjual sebuah buku kepada seseorang, kita tidak menjual sebuah benda 12 ons, yang terdiri atas kertas, tinta dan lem. Kita telah menjual untuknya sebuah hidup baru”.

Kedua, mengacu pada nasib penjualan buku Sitor, maka untuk mencapai sisi pragmatisme dalam menjual buku-buku sastra(wan), pihak penerbit seharusnya memperbanyak promosi buku sekaligus penulisnya ke banyak daerah. Misalnya, bedah buku dan diskusi tentang tema yang diangkat dalam buku itu menjadi sarana efektif untuk mengdongkrak penjualan.

Dalam hal ini pula, saya tidak kemudian menggeneralisir atas nasib yang melanda Sitor ke semua sastrawan. Di sana masih ada Joko Pinorbo misalnya, yang boleh dibilang menjadi sejarah baru atas suskesnya penjulan buku-bukunya. Pasalnya, dua antologi terakhir, Kekasihku dan Pacar Senja, terjual 935-2.081 ekslempar. Itu jumlah yang “hebat” untuk ukuran puisi, dan meraih rekor terbaik penyair yang dipanggil Jopkin oleh para sahabatnya itu. Lalu bagaimana dengan royaltinya?

Mari kita dengar kisah-sedih yang sering menjadi keluh-kesah dan momok para penulis pada umumnya—sebagaimana dilaporkan Tempo (13/8/2006). Jika kita memberanikan diri menghitung, hitungan royalti dari harga jual Rp 20 ribu per buku dan pajak penghasilan 15 persen, jumlah royalti yang ia (Jopkin) terima untuk Kekasihku dalam kurun waktu Juni 2004 hingga Desember 2005 hanya sekitar 3,5 juta (ingat, itu setahun lebih!). Tak heran bila Jopkin dalam salah satu wawancara khusus di sebuah media mengatakan, “Jadi penyair itu miskin. Tetapi saya heran sampai sekarang saya masih tahan mental”.

Ketiga, harus kita akui, minat baca masyarakat kita memang rendah. Persoalan ini telah banyak diulas oleh penulis-penulis lain. Hanya saja, yang perlu ditekankan di sini terutama dalam bidang sastra. Mengapa itu bisa terjadi? Tidak lain menurut saya, sastra dalam bentuk puisi maupun cerpen hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu atau mereka yang memang menekuni dunia itu. Paling hanya kalangan akademik saja yang gandrung membaca buku-buku sastra(wan), itupun tidak semua! Mungkinakh tukang becak dan nelayan berhasrat membaca sebuah puisi Chairil Anwar?

Masyarakat kita sepertinya lebih suka membaca buku-buku how to tentang problematika mendasar dalam keseharian; bagaiamana shalat yang baik sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah, dan bagaimana menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah (hidup bahagia di dunia dan akhirat), dan lain sebagainya. Karena itu, mengharap buku-buku sastra(wan) diterima oleh masyarakat luas—terutama masyarakat awam, butuh waktu yang panjang.

Keempat, untuk mensiasati persoalan ketiga di atas, disinilah pentingnya memasyarakatkan dunia sastra dalam kehidupan masyarakat. Seharusnya hal ini dapat dilakukan sejak dini, misalnya, dengan memberikan penyadaran akan pentingnya sastra, unsur kesenian dan budaya kepada anak-anak sekolah tingkat SD, SMP/SLTP maupun SMU/SLTA. Sebab selama ini, dunia sastra terpinggirkan dari kehidupan berbangsa.

*Ali Usman, pecinta buku, tinggal di Yogyakarta

Membaca Pikiran Teroris 19 April 2011

Posted by aal in Esai, Lansir.1 comment so far

Dilansir dari SOLOPOS, 19 April 2011

Oleh: Ali Usman*

Wacana seputar terorisme kembali menyeruak ke publik, setelah terjadi bom bunuh diri di Masjid Adz-Dzikro kompleks Mapolresta Cirebon baru-baru ini. Pelaku, yang diidentifikasi bernama Muhammad Syarif, diduga kuat mempunyai relasi dengan jaringan teroris dari garis Dr. Azhari yang tertembak mati di Malang beberapa tahun lalu.

Jika itu benar, maka ada banyak hikmah yang bisa dipetik untuk kehidupan bermasyarakat. Tidak hanya untuk bangsa Indonesia, tapi seantero dunia. Bahwa aksi teror(isme) merupakan musuh bersama yang harus diperangi, dan dibumihanguskan sampai ke akar-akarnya, sebab ia merupakan tindakan keji dan perbuatan yang tak beradab.

Apalagi, tidak ada agama manapun yang menyuruh umatnya untuk mencelakai orang lain. Mereka yang lazim melacurkan tubuhnya bersama ledakan bom, tak lagi memandang sisi kemanusiaan korban yang tak berdosa. Seolah-olah, korban, bagi pelakunya dianggap sebagai ‘penebus dosa’, dan dijadikan ‘mahar’, yang konon demi menemui bidadari di surga.

Psikologi teroris

John Horgan dalam The Psychology of Terrorism (2005) mengungkapkan hal yang menarik. Kita menurut Horgan, dihadapkan pada drama peristiwa teror bom. Drama peristiwa dapat sedemikian dahsyat sehingga kita berubah dari penonton menjadi pelibat aktif di dalamnya (personalization of event). Horgan mengingatkan kita agar jangan berhenti pada drama tragedi. Kita perlu beranjak dari drama tragedi ke uraian sistematis untuk memahami terorisme.

Itu sebabnya, upaya untuk mengungkap kejahatan terorisme, mesti pula memahami kondisi kejiwaannya, baik ia sebagai ‘subjek’ maupon ‘objek’. Dari kacamata subjek, jelas mereka telah membuat kegaduhan anti-kemanusiaan yang menewaskan banyak korban. Sementara dari posisi objek, mereka adalah para korban yang ‘memberontak’ dan ‘protes keras’ dengan caranya sendiri (bom bunuh diri, misalnya) terhadap sistem global by design AS, yang menghegemoni serta menindas masyarakat di negara-negara ketiga, termasuk Indonesia. Kondisi inilah yang kemudian menjadi pemicu, yang legitimasinya seringkali berlindung di bawah bendera agama.

Kita tahu, sejak tragedi 11 September 2001, pasca peledakan menara WTC, presiden AS, George W. Bush, waktu itu seketika menyatakan perang kepada kelompok teroris di seluruh penjuru dunia. Di sinilah, keganjilan itu terjadi. AS mendefinisikan tindakannya sebagai perang melawan musuh, sementara tindakan musuh-musuh terhadapnya sebagai aksi teroris. AS mencitrakan diri sebagai penjaga kebaikan bukan dengan kuasa fakta, melainkan dengan kuasa propaganda. Sampai-sampai, AS mengontrol definisi teroris, terorisme, dan pembasmiannya.

Noam Chomsky pernah ‘mencibir’ kebijakan AS tersebut, yang ia pandang sebagai tragedi sejarah bukan pertama-tama karena jumlah korbannya, melainkan target korbannya. Serangan besar-besaran terhadap Afghanistan sesudahnya lebih merupakan saat AS memperlihatkan kekerasan dirinya di hadapan musuh yang menyerangnya. AS hanya mengajukan pilihan kepada negara-negara lain untuk bersekutu melawan terorisme atau berkomplot dengan poros kejahatan.

Mengapa Islam?

Kini, terorisme terlanjur diidentikkan—untuk tidak mengatakan ‘pengkambinghitaman’—pada agama tertentu, dalam hal ini adalah Islam. Dari sinilah, memahami Islam sejatinya dapat memilah dua unsur penting, yaitu Islam sebagai agama yang di dalamnya berisi ajaran-ajaran suci transendental ketuhanan, dan Islam yang diekspresikan secara beragam oleh pemeluknya.

Sebagai sebuah ajaran, Islam yang bersumber dari Yang Ilahi pasti tidak menganjurkan kepada pemeluknya untuk berbuat sesuatu yang dapat merugikan orang lain, namun sebagai sebuah ekspresi, sangatlah mungkin ajaran Islam salah dipahami oleh sebagian pemeluknya sehingga melahirkan apa yang disebut ‘teroris’. Dan ini, hemat saya, tidak hanya berlaku pada Islam semata, tapi juga untuk semua agama.

John L. Esposito mengemukakan pendapat yang sangat empatik dalam menganalisis persoalan ini, sebagaimana ia tuangkan dalam karya teranyarnya, The Future of Islam (2010). Menurut tokoh yang oleh The Wall Street Journal diberi predikat sebagai salah seorang penafsir Islam yang paling berotoritas di Amerika ini, andai sekelompok Yahudi atau Kristen bertanggungjawab atas pengeboman gedung WTC, hanya sedikit orang yang akan mengaitkannya dengan keyakinan Yahudi atau Kristen.

Pembunuhan PM Israel Yitzak Rabin oleh seorang fundamentalis Yahudi tidak lantas dikaitkan dengan sesuatu di dalam agama Yahudi; tidak pula skandal pelecehan seks pendeta diatributkan ke jantung Katolikisme. Kejahatan paling keji yang dilakukan ekstremis Yahudi atau Kristen tidak dilabeli sebagai cerminan Kristen atau Yahudi militan, radikal, hingga mengarah pada label teroris.

Esposito menambahkan, bahwa Individu yang melakukan kejahatan itu sering disangkal dan dianggap fanatik, ekstremis, atau orang gila ketimbang dicap sebagai fundamentalis Kristen atau Yahudi. Sebaliknya, terlalu sering pernyataan dan tindakan ekstremis dan teroris muslim digambarkan sebagai bagian integral dari Islam. “Bukan berarti saya mengatakan kaum muslim tidak melakukan tindakan kekerasan yang menyakitkan, melainkan saya mempertanyakan pelekatan dan penyamaan tindakan itu dengan keyakinan mayoritas muslim”, tandas Esposito dalam bukunya.

Lalu, siapakah sebenarnya teroris itu? Wallahu a’lam.

*Ali Usman, alumnus Magister Agama dan Filsafat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

http://edisicetak.solopos.co.id/berita.asp?kodehalaman=h04&id=109207

Ali Usman: Pembajakan Terhadap Tuhan 1 Januari 2011

Posted by aal in Esai, Lansir.3 comments

Sumber: Majalah HIDUP edisi 26 Desember 2010

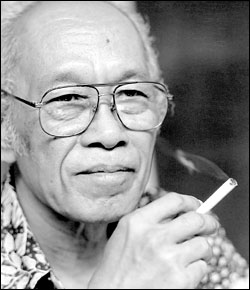

Kegelisahan dan penasaran menghantui dirinya. Tak tahan menghadapi itu, ia menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sejak bersekolah di Aliyah, ia sudah membaca buku pemikiran keagamaan dan filsafat. Jalan terbuka baginya membumikan toleransi melalui karya-karyanya.

Namun tatkala melihat realitas banyak muncul aksi-aksi kekerasan yang kerap bersimbol keagamaan, ia punya penilaian tersendiri. “Menurut saya itu adalah ‘pembajakan’ terhadap agama dan Tuhan itu sendiri,” ujar Ali Usman, intelektual muda Nahdlatul Ulama yang bergiat di Jemaah Masyarakat Nahdliyin Yogyakarta.

Ali, begitu ia akrab disapa, punya alasan mengapa pelaku kerap menggunakan simbol-simbol keagamaan. Padahal, tidak ada agama mana pun menganjurkan umatnya melakukan tindakan kekerasan yang merugikan orang lain.

Indonesia merupakan sebuah negara yang plural baik suku, agama, ras, etnis, dan antargolongan. Kenyataan ini nampak indah. Namun, dalam praktek sepertinya menjadi barang langka. Di sana sini masih terjadi gesekan.

“Saya kira ini adalah persoalan bagaimana kita mestinya bisa ‘mengelola’ perbedaan itu. Sejujurnya, saya menyangsikan konflik atau gesekan yang terjadi di tengah masyarakat murni karena mempermasalahkan perbedaan agama, suku, maupun ras,” jelas Ali.

Ada banyak fakta terungkap kalau konflik seperti di Ambon atau Sambas bermula dari hal sepele. Misalnya, pertentangan antar individu atau kelompok yang setelah dilacak bermotif ekonomi dan politik.

“Namun, konflik itu terkesan ‘seolah-olah’ konflik agama, etnis, dan ras setelah disusupi kepentingan yang dimainkan mereka yang dengan konflik itu mungkin diuntungkan. Jadi faktor ‘luar-lah’ yang menyebabkan konflik akhirnya bergejolak. Apalagi ditambah liputan media yang kurang berimbang,” lanjut Ali.

Masyarakat Sadar

Ia ragu jika konflik bernuansa keagamaan, suku, agama, dan ras, dipicu lemahnya pemahaman masyarakat terhadap perbedaan.

Secara kultural, katanya, masyarakat sadar dan menghargai perbedaan. Karena itu, dengan sendirinya pemahaman terhadap ‘pluralisme’ telah hidup dalam sanubarinya. Pluralisme di tengah masyarakat tidak berbentuk teoritis dan konseptual. Ia (pluralisme) menjadi pemahaman sekaligus perilaku yang mendarahdaging. Kesadaran ini ia sebut living pluralism.

“Menurut saya penyebab konflik bukan semata-mata lemahnya pemahaman masyarakat terhadap perbedaan suku, agama, dan ras. Namun yang perlu diwaspadai adalah ‘faktor luar’,” katanya.

‘Faktor luar’ yaitu kelompok-kelompok tertentu yang berkepentingan membuat seolah-olah dikesankan konflik antar agama, suku, dan ras. Karena itu, masyarakat perlu disadarkan untuk tidak gampang ‘terprovokasi’ oleh bisikan-bisikan tertentu. Apalagi mengatasnamakan agama.

Sebagai warga negara, di situ tugas dan perannya. Kesadaran untuk tidak terprovokasi ‘faktor luar’ penting ditanamkan bagi setiap individu. Sementara negara, jelas Ali, mestinya bertindak tegas dan mengusut tuntas setiap terjadi letusan konflik.

Pengusutan tidak hanya sekadar menangkap pelaku yang ‘kasat mata’, tapi juga harus mengungkap aktor atau otak di balik layar yang ‘tak kasat mata’. Intervensi negara tidak pada wilayah pemahaman keagamaan —kalau pun itu diduga konflik antar-keyakinan/agama— tapi pada wilayah hukum. Bahwa warga bersangkutan telah melangggar stabilitas keamanan dan itu jelas melanggar hukum.

“Seperti pada kasus Jemaah Ahmadiyah. Pemerintah dan kelompok apa pun mestinya tidak perlu menghakimi ‘sesat’ pada ajarannya karena itu hak prerogratif Tuhan. Tugas negara di samping wajib menindak tegas pelaku kekerasan, juga melakukan langkah-langkah preventif,” ujar Ali.

Misalnya mencegah pemicu kekerasan yang salah satunya disebabkan fatwa-fatwa ‘sesat’. Baik dari ormas keagamaan maupun institusi keagamaan yang dibentuk atas inisiatif negara. Di titik ini peran agama dipertarukan.

Posisi dan peran agama-agama secara kelembagaan, kata Ali, penting untuk memberikan injeksi kesadaran kepada umatnya. Pertama, internalisasi terhadap perbedaan dengan cara menghargai keragaman itu. Kedua, kesadaran menjadi diri sendiri yang tidak gampang dipengaruhi. Apalagi terprovokasi memusuhi orang lain hanya karena berbeda.

Dialog

Mestinya, kata Ali, dialog inter maupun antar penganut agama cukup efektif dalam merawat pluralisme. Sayangnya, dialog kadang terjebak pada acara-acara seremonial-formal.

Artinya, kesadaran dialog terkesan hanya ‘pemanis bibir’ di ruang-ruang seminar dan diskusi kalangan elit agama. Namun, setelah itu tidak ada follow up ke grass root, penganutnya. Dengan ini ia tidak mau mengatakan bahwa diskusi yang mengusung tema dialog agama tidaklah penting.

“Justru yang saya gelisahkan adalah selain tidak ada follow up, acara seremonial-formal lebih berorientasi pada pemenuhan ‘proyek’ yang bersifat pragmatis atau bahkan oportunis demi citra diri di hadapan kelompok lain,” katanya

Ali juga menyoroti, saat ini terjadi kesenjangan antara pemuka agama dengan umat kalangan bawah. Kondisi ini jelas berpengaruh signifikan pada tingkat kepercayaan umat.

Ia memberikan contoh keputusan atau fatwa haram rokok yang dikeluarkan Muhammadiyah, pengharaman facebook oleh salah satu cabang atau wilayah NU atau fatwa haram korupsi yang dikeluarkan MUI.

“Fatwa-fatwa itu ternyata tidak cukup efektif diikuti di internal. Apalagi berharap diikuti semua kalangan. Kalau komunikasinya baik, otomatis mestinya fatwa-fatwa itu efektif diikuti. Nyatanya, tidak. Ini juga berlaku untuk persoalan-persoalan lain, termasuk dialog inter dan antar penganut agama,” kritik Ali.

Menurutnya, agama harus dikembalikan pada khittahnya. Meminjam istilah Peter L. Berger, agama sesungguhnya kanopi suci, the secret canopy. Agama ibarat langit suci yang teduh dan melindungi kehidupan.

Ia sebagai penyiram panasnya kehidupan yang dapat menumbuhsuburkan tanaman. Dengan agama, manusia memiliki rasa damai, tempat bergantung, bahagia, dan ketenteraman hidup. Agama juga dapat melindungi manusia dari chaos, ketidakberartian hidup, dan situasi hidup tanpa arti.

“Jika terjadi aksi kekerasan bersimbol agama, itu adalah ‘pembajakan’ terhadap agama dan Tuhan. Tidak ada agama mana pun yang menganjurkan umatnya melakukan tindakan kekerasan yang dapat merugikan orang lain,” tandas Ali.

Kasus teranyar adalah aksi bersimbol keagamaan sebagaimana menimpa penganut Ahmadiyah maupun umat Kristiani di Ciketing, Bekasi, Jawa Barat. Insiden itu, katanya, merupakan wujud ‘faktor luar’. Sangat berbahaya jika tidak ‘dijinakkan’.

“Tak terbayangkan, gara-gara kasus Ahmadiyah atau Ciketing masyarakat yang semula tidak mempermasalahkan keberadaannya mulai terpengaruh ‘stereotip negatif’ setelah terjadi aksi kekerasan,” jelas Ali.

Ia menegaskan, yang kurang memahami arti perbedaan suku, agama, dan ras itu sebenarnya bukan kalangan masyarakat umum. Katakanlah warga yang tinggal di sekitar wilayah konflik.

“Mereka menjadi ‘korban’ dari provokasi isu negatif yang dihembuskan kelompok tertentu untuk memusuhi objek dari aksi kekerasan tersebut. Patut disalahkan adalah kelompok yang mengaku diri paling beriman dan paling taat beragama, yang umumnya mengusung bendera agama berideologi eksklusif dalam setiap aksi kekerasan,” ujar Ali.

Tokoh Pluralisme

Indonesia memiliki tokoh nasional yang getol membumikan semangat toleransi dan pluralisme. Misalnya, cucu pendiri Nahdlatul Ulama yang juga mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Prof Dr Nurcholis Madjid (Cak Nur), Prof Dr Ahmad Syafie Maarif, budayawan dan Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatuth Tholibin, Rembang, KH Dr Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus).

Atau kolumnis, sastrawan, arsitek, dan budawayan penerima Aga Khan Award Romo Mangunwijaya yang hidup bersama warga di Kali Code, ahli filsafat dan politik Pastor Prof Dr Franz Magnis Suseno atau Pdt Martin Lukito Sinaga, dan lain-lain. Para tokoh di atas mestinya jadi teladan dan panutan. Tapi, mengapa kekerasan bernuansa keagamaan masih terjadi? “Mungkin karena tidak semua orang mengagumi tokoh-tokoh pluralis itu,” ujar Ali.

Kebebasan dan kedamaian akhirnya menjadi barang mahal. Namun, menurut Ali, di situ tantanganya. Semua pihak dituntut memperjuangkannya. Ia optimis. Selama masih ada suara-suara kritis dari masyarakat, baik lewat lembaga swadaya masyarakat, ormas keagamaan, dan lain-lain, kebebasan dalam segala bidang bisa tercapai.

Pengalaman hidup yang mengantarnya menggeluti berbagai isu sosial-kemasyarakatan melalui artikelnya di media massa dan jurnal berangkat dari hal-hal kecil. Terutama dari lingkup tetangga maupun interaksi dengan rekan-rekan lintas agama. Baik Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha, Konghucu, dan Penganut Kepercayaan. Begitu pula dengan sahabat-sahabat para intelektual, entah melalui seminar atau diskusi ilmiah.

”Saat kuliah S-2, banyak dosen Katolik. Mereka mengajar materi HAM dari perspektif Kristen. Saya suka baca buku karya penulis besar seperti St Agustinus, Mahatma Gandhi, Romo Mangun, dan lain-lain,” katanya.

Pengalaman perjumpaan itulah yang ikut mematangkan intelektual muda NU ini melahap berbagai tema baik politik, pendidikan, sosial, dan budaya melalui analisanya di berbagai media massa dan jurnal.

“Tema pluralisme itu berangkat dari kegelisahan saya. Mengapa banyak orang bertengkar gara-gara perbedaan agama, suku, dan ras? Lantas, jika memang pluralisme itu baik, mengapa masih terjadi kekerasan? Pertanyaan-pertanyan ini terus menggelayut dalam benak saya hingga saat ini,” ujarnya.

Padahal, sikap menghargai perbedaan sudah ada sejak jaman Nabi Muhammad SAW. Bahkan dipraktikkan dengan baik oleh Nabi Muhammad. Nah, mengapa perbedaan itu kerap gagal dipraktikkan di negeri dengan mayoritas penduduknya Muslim, diakuinya itu memang problem pelik.

“Menurut saya hal itu sepertinya disebabkan karena ketidakmampuan sebagian orang menggali akar-akar sejarah keislaman. Banyak yang tidak mampu bahkan enggan melakukan kontekstualisasi ajaran-ajaran Islam masa kini,” tandas Ali, pengagum Gus Dur, tokoh pluralisme dan guru bangsa. (Ansel Deri)

Profil:

Ali Usman

Lahir : Sumenep, Madura, 20 April 1984

Istri : Lailiyatis Sa’adah

Orangtua : Abd. Rahiem & Ibu Maswiyatun

Saudara : Moh. Zeinudin & Moh. Imamuddin Baharsyah

Pendidikan:

• SDN Kebun Dadap Barat, Sumenep, Madura, 1993

• SMP I Saronggi, Sumenep, Madura, 1999

• Madrasah Al-Ittihad Camplong, Sampang, Madura, 2003

• S-1 Teologi dan Filsafat di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007

• S-2 Agama dan Filsafat di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010

Organisasi:

• Aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) UIN Yogyakarta

• Aktif di NU & bergiat di Jemaah Nahdliyin Yogyakarta

Buku:

• “Kebebasan Adalah Nyawa Manusia: Menapaki Jejak-jejak Pemikiran Jean Paul Sartre”, dalam Ali Usman (ed) Kebebasan, dalam Perbincangan Filsafat, Pendidikan dan Agama, Pilar Media Yogyakarta, tahun 2006

• “Cinta Sufistik sebagai Kritik Sosial”, dalam Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah, Islamic Studies dalam Paradigma Integrasi-Interkoneksi (Sebuah Antologi), Suka Press, tahun 2007

• Kontributor pada buku Masyarakat Berkomunikasi ,karya YB. Margantoro, tahun 2008.

• Editor buku Menegakkan Pluralisme: Fundamentalisme-Konservatif di Tubuh Muhammadiyah karya Moh. Shofan, Ar-Ruzz Media, tahun 2008

• “Kritik terhadap Perilaku Kekerasan Atas Nama Agama”, dalam Fauzi (ed.), Renaisans Indonesia, tahun 2010

• “Memuhammadiyahkan Muhammadiyah”, dalam M. Dawam Raharjo, Satu Abad Muhammadiyah: Mengaji Ulang Arah Pembaruan, Paramadina, tahun 2010

• Editor buku Gus Dur dan Negara Pancasila, karya Nur Khalik Ridwan, tahun 2010

• Menjadi Santri (segera terbit)

Menulis esai, opini, dan resensi di berbagai media lokal maupun nasional dan jurnal, seperti The Jakarta Post, Jawa Pos, Media Indonesia, Seputar Indonesia, Tempo, Bisnis Indonesia, Kontan, Republika, Sinar Harapan, Suara Karya, Surya, Suara Merdeka, Solopos, Bernas, Kedaulatan Rakyat, Surabaya Post, Kaltim Post, Banjarmasin Post, Bali Post, GATRA, Jurnal STF Driyarkara, Jurnal PRISMA, beberapa Jurnal di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Majalah Gerbong Gerakan Rakyat (GeGeR), Humanius, dan lain-lain.